■1950年 / 昭和25年

アルマナック・シンガーズはウィーバーズと名前を変え、再編された。

メッセージは間接的な言い回しとなり、しかしそれが逆に鋭い風刺となっていた。

政治集会などには出演しないというマネジメントのもと、タキシードを着てコーラスするウィーバーズは、いささかメンバーたちの描くフォークシンガーの姿とは、かけ離れていただろう。

しかし、より多くの大衆に歌が届いた。

同時に、そうした経済的な面も含むヒットを批判する声もあった。

悩みながら、歌う。

ただ、歌う。

日本では、自衛隊の前身である警察予備隊が発足。

朝鮮戦争が始まった年。

ニッポンの食卓には、桃屋の「江戸むらさき」や、「エスビーカレー」がお目見えいたしました。

■1951年 / 昭和26年

ダグラス・マッカーサーがGHQ総司令官をクビになった。

朝鮮戦争について、ときのアメリカ大統領トルーマンと対立したからだ。

また、現在の日米安全保障条約の元となる、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」が締結。

日本初のラジオ放送が始まり、力道山がデビュー。

ご家庭では、「花王粉せんたく」が大活躍、そして麗しきは喉ごし爽やかバヤリースであった。

■1953年 / 昭和28年

冷戦と赤狩り。"Red Scare"、「共産主義の恐怖」。

すでに共産党を離党していたピート・シーガーも、当然、マッカーシズムの標的になった。

喜劇王チャールズ・チャップリンは映画界から追放され、のちに「ニューヨークの王様」といった実に皮肉たっぷりな快作をつくり、多くの芸能関係者が糾弾された・・・。

ウィーバーズも1953年に解散の憂き目にあう。

アメリカではマッカーシーによるレッドスケア、日本ではマッカーサーによるレッドパージが行われていたのである。

やっぱり、2人とも、自分の名前が気に食わなかったのだろうか?

マッカー(真っ赤)・・・。

The Weavers / Weavers Classics

■1954年 / 昭和29年

日本の遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」が、アメリカの水爆実験によって、大量の放射性物質を浴びる事件が起きる。

このことを、山之口獏が「鮪に鰯」という詩にしている。

それを、のちに高田渡がアメリカン・フォークのメロディにのせて歌うことになる。

原爆が落ちたのが、1945年。

たった9年で、今度は水爆だ。

まったく、どうかしてる!

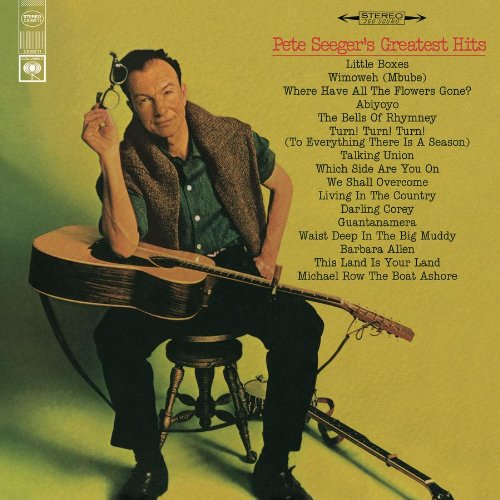

Pete Seeger / The Pete Seeger Sampler

■1955年 / 昭和30年

議会に召喚されたシーガーは、法律によって定められている個人的人権を堂々と主張した。

そんな奴は、初めてだった。

ウィーバーズもこの年、再結成し、カーネギーホールは大入り満員!

The Weavers / At Carnegie Hall

我が国では、自由民主党と日本社会党の二大政党制、いわゆる55年体制が始まった。

新聞には「戦後最大の保守政党誕生」とある。

文壇では、石原慎太郎都知事が「太陽の季節」で芥川賞を受賞している。

なんだかキナ臭いゾ!

戦後10年、昭和30年代ってやつの幕開け。

朝鮮戦争の軍事特需で、半島で流れた血の上に、戦後の経済復興にありついたニッポン。

歴史は、かくも残酷だ。

日本国内でも、在日朝鮮人と在日韓国人の間で事件が起きている。

そうした悲劇があって、高度経済成長は加速したのだ。

この世界は、どこかでプラスが働けば、どこかでマイナスが働いている。常識も正義も何もかもごっちゃまぜ、そこに、そのプラスとマイナスの磁場の間を、まるで閃く光線のように、或いは穏やかな波動のように、歌がある。いつの時代も、そうやって歌が生まれ、育まれ、受け継がれてゆく。

しかし、まだ現れない。世相を歌でひと突きするような、そんなシンガーたち・・・。

森繁久弥が、岡晴夫が、コロムビア・ローズが、20数年後に「タモリのオールナイトニッポン」で話題になる高田浩吉が歌っている。

歌謡曲は、いいなぁ。私は歌謡曲が大好きだ!

世界が平和なら、ほんとにいい暮らししてたなら、それだけでいいんだ。歌謡曲だけでいいんだ。

もちろん、音楽だの芸能だのアートだのが、一瞬で戦争なくす超能力があるってわけじゃなくて。

ただ、表現の自由って大切だと、しみじみ思う。だって人間の感覚って実際、すごいんだから。

つまり、「歌謡曲」って「民謡」の反対語だと思うんです。

歌詞とメロディが完璧に決まっていて、歌い手がそれを変えたら、作詞家先生の逆鱗に触れて、お客さんも一字一句間違わずに・・・。

「民謡=民衆の歌=フォークソング」は、そうじゃない。どこまでも自由だ。

そのとき、その場所で、その人が、歌うのが、その歌だ。

この連載を通じて言いたいのは、じつのところ、このことだけ。

日本では、民謡さえも歌謡曲化しちゃってるんだなと思う。すでに決められた言葉と踊りと楽器・・・。

そこが、「フォークソング」を「民謡」とそのまま直訳したときに発生する違和感なんだ。ウーム!

そして、そうだ、ほんとうは「歌謡曲」と「民謡」は、本来、「歌」というまったく同じ意味の言葉からこそ、この違和感は存在するんだ。まったく!

Pete Seeger / Bantu Choral Folk Songs

■1956年 / 昭和31年

時代は変わった。スターリンは批判された。

「私は無邪気に党員となり、党が平和のために闘えと言えば、平和のために闘い、党がヒットラーと闘えと言えば、ヒットラーと闘った」

「私はスターリンを、勇敢な書記スターリンとして捉えており、彼がいかに残虐な指導者であったのかなどとは考えもしなかった」

1949年に共産党を離党したピート・シーガーは、のちにこう語っている。

ウディ・ガスリー、ピート・シーガーから、日本のフォークシーンまで、いつの世もつきまとう、この左翼思想とフォークミュージックの因果な結びつきについて、私は自分の魂が居心地の悪さを訴えるのを感じる。

音楽や芸能、芸術が、市民運動や反戦運動において道具となる。そのときに何か言いようのない気味悪さというか矛盾のようなものを感じる人と、そうでない人といると思う。私は感じる。そして、それは、しかたのないことだ。

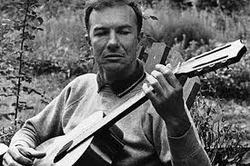

だから、ピート・シーガーという人は、社会活動と音楽活動のどちらも同じように、そして同時に実行し続けているという意味でも、偉大である。

アメリカと日本とでは、またずいぶんその辺の葛藤の度合いも違うのだろうが・・・。

これを書いている2011年7月、南スーダンがスーダンより独立したが、この1956年にはそのスーダンが独立している。

そのほか、アフリカ諸国がヨーロッパの国々から独立していく。

また、日本では、高度経済成長の代償である公害、その水俣病の患者が発見される。

Pete Seeger / Love Songs for Friends and Foes

Pete Seeger / With Voices Together We Sing

■1957年 / 昭和32年

ロッテのグリーンガム、くちゃくちゃ食べてた。

くっちゃくっちゃ、息もスースー。

コカコーラもやってきた。

そんなことに目を奪われているすきに、原子の火は灯った。

茨城の東海村の研究所。原子炉が臨界点に。

日本の原発の始まりだ。

原爆から12年! 水爆から3年!

まったく、どうかしてるんだ!!

Pete Seeger / American Ballads

■1958年 / 昭和33年

日劇ウエスタンカーニバルがスタート!

カントリー、ロカビリー、GS・・・そこには、日本人の歌うアメリカ音楽があった。

それがポップスだった。

でも、自分の言葉で歌うという表現は、そこにはなかったかもしれない。

だからこそのポップスなのか?

そして、その歌謡曲らしさは、ぼくらを魅了する。

だけど、日本に土臭いフォークソングや日本語のロックが生まれるのは、まだ先のようだ・・・。

コカコーラ社はファンタを発売、若者たちの喉がスパークした。

それから、チキンラーメン!

年の暮れには、東京タワーが完成。

■1959年 / 昭和34年

キューバ革命、チベット蜂起、アラスカ州誕生・・・世界が激しく動いている。

日本ではバービー人形が生まれ、アメリカではナイロンのパンティストッキングがお目見え。

そして、緑のおばさん。私の小学校時代にもいました。いまは、いないのだろうか。

ピート・シーガーは、この50年代、毎年のように新しいアルバムをリリースしている。

ソロとして、またウィーバーズとして。

もはや彼自身が、「歌」という何か肉体を超越した概念のようなものになりかけているようだ。

そうして「人」は「歌」になる。

Pete Seeger / American Play Parties

■1960年 / 昭和35年

ピート・シーガーは、ウィーバーズを去っていた。

煙草のコマーシャルへの音楽提供をほかのメンバーが許容したことが、きっかけらしい。

いつのまにかピートも、フォークの長老格。

それでも、新曲はつくられる。

繰り返される戦争の愚かさを歌った歌。

自分自身も徴兵された戦争。スターリンを信じてたあの頃。音楽の反対側。

そんな反戦の歌をピートが歌ってた頃、1960年、東京じゃ、とっくに日本共産党に愛想を尽かした高田豊という人が、息子の渡を連れて60年安保闘争、見物してたって・・・。

いまもなお強固に続く、日米安全保障条約。

沖縄は、戦後以来使われてたB円っていうおカネが、ドルに変わって、まだアメリカ統治。

沖縄民謡の宝、登川誠仁は少年時代、米軍基地で働いていた。

アメリカと日本、その2つの国の間にはさまれたオキナワという国。

たとえばピートはその頃、沖縄に思いを馳せることは、あっただろうか?

何かと何かの間、誰かに踏みつけられた足元、そこにこそ力強い<民衆の歌>(フォークソング)がある。

あのとき父親に連れられて60年安保、眺めてた高田渡も、いつしか大人になるだろう。

そして彼が、ウディ・ガスリーやピート・シーガーと同じぐらい憧れる沖縄の詩人、山之口獏は、1958年に沖縄にいったん帰っているが、すぐに東京に戻っている。

ということは、山之口獏と高田渡は、同じ時間に、同じ東京の街にいたのだ。ほんの少しの時間だけど!

私も、三鷹のアパートで孤独に押し潰されそうになりながら、この同じ街に高田渡がいるんだと思って、励まされてました。やっぱり、ほんの少しの時間だったけど・・・。

Pete Seeger / Champlain Valley Songs

きょうのエンディングテーマ、ピート・シーガーで「花はどこへ行った」。

"Where have all the flowers gone?", Pete Seeger.

よーするに、第二次世界大戦が終わっても、ずーっとアメリカは戦争続けてるのだ。

次回は、ボブ・ディランの登場です。

Where have all the flowers gone?

Long time passing

Where have all the flowers gone?

Long time ago

Where have all the flowers gone?

Girls have picked them every one

When will they ever learn?

When will they ever learn?

Where have all the young girls gone?

Long time passing

Where have all the young girls gone?

Long time ago

Where have all the young girls gone?

Taken husbands every one

When will they ever learn?

When will they ever learn?

Where have all the young men gone?

Long time passing

Where have all the young men gone?

Long time ago

Where have all the young men gone?

Gone for soldiers every one

When will they ever learn?

When will they ever learn?

Where have all the soldiers gone?

Long time passing

Where have all the soldiers gone?

Long time ago

Where have all the soldiers gone?

Gone to graveyards every one

When will they ever learn?

When will they ever learn?

Where have all the graveyards gone?

Long time passing

Where have all the graveyards gone?

Long time ago

Where have all the graveyards gone?

Covered with flowers every one

When will we ever learn?

When will we ever learn?