■1960年 / 昭和35年

日本のテレビがカラー放送になった。

若乃花が、大鵬が、大洋ホエールズが、早慶戦が、白馬童子が、ナショナルキッドが、そして音楽の世界では三橋美智也や坂本九、それからいまではものまね番組の審査員でお馴染みの平尾昌晃が、白黒から総天然色になった!

60年安保闘争。

デモの参加者で死者が出た。共産主義者同盟(ブント)のメンバーだった、東大生の樺美智子。

あの当時の学生運動の映像を見ると、衝突と圧迫の中で、怪我人や死者はもっとほかにもいたのではないかと思ってしまう。

こういうときに、逮捕者とか死者をすぐに英雄的にしてしまう傾向があって、そういうのは嫌なものだ。

彼女が死んだ6月15日は、反安保の日となる。

ぼくらは、ずっとアメリカが憧れだった。音楽も、映画も、いろんなカルチャーが。それは主観を超えた、何か奇妙な惑星レベルでアメリカが好きだった。

ぼくらは、1945年の8月15日からずっと、アメリカ離れができなくて、そしていつだってぼくらはアメリカという義理の親に絶縁状を渡そうとした。でもダメだった。犠牲になるのはいつも若者や赤ん坊や社会的弱者、それから、沖縄だった。

Pete Seeger / Champion Valley Songs

■1961年 / 昭和36年

ウィーバーズを辞めたピート・シーガーは音楽の教師だった。

学校やキャンプを廻って、いろんなところで歌ってた。

一方、ミネソタでは、ロバート・アレン・ジンママンという不思議な名前の少年が、アメリカの昔の音楽に傾倒していた。

ブルーズ、ヒルビリー、カントリー、そして・・・ウディ・ガスリー!

ホーボーみたいな暮らしに憧れた。道端で歌うシンガーに。

ニューヨークに降り立ったロバートは、ボブ・ディランと名乗り、地下鉄の駅で歌ってた。

やがてコーヒーハウスなどでジャカジャカやり出したディラン、有名になっていく。

悪声という言葉は大変失礼だけど、いわゆる悪声の芸人というのは、洋の東西にいる。

廣澤瓢右衛門、古今亭志ん生、木村充揮、友部正人・・・。

みんな癖のある、一度聴いたら決して忘れない、ステキな声なんだ!

ボブ・ディランも、そうだ。

彼の歌ってる内容も癖がある。ガスリーやピートのように、はっきりとした抗議や反逆の声じゃない。

やんわりと、しかし鋭く、とても美しく繊細で、シンプルだが摩訶不思議。

プロテスト・ソングと単純には言えない、けれどその時代を生きる弱者の声がそこにある。

ボブ・ディランは、ウディ・ガスリーとピート・シーガーの血を引きながらも、ニューヨークで詩人や画家たちと交流する中で、見事に自分だけの新しいジャンルの歌をつくっていくんだ。

海の向こうじゃ、いやこっち側か、「シャボン玉ホリデー」の放送が始まった。

ナベプロ全盛時代の幕開けか、ザ・ピーナッツにクレージーキャッツ。

「スーダラ節」のヒットも、この年。

なんだか、芸能界って感じだ。昭和の日本のショービジネス・・・。

え? いまはフォークの話だって?

お呼びじゃない・・? こりゃまた失礼しました~!!

■1962年 / 昭和37年

東京の人口は1000万人を越え、世界でいちばん人口密集度の高い都市になった。

日本人のテレビ受信者も1000万人を越えた。

とにかく、膨れ上がるニッポン。

クレージーキャッツの映画、無責任シリーズが封切り。

まぎれもなく、これは昭和の日本だ。

植木等が呑気に歌い、家庭にはテレビジョン、モンスターのように育ってゆくトーキョー!!!

そんな日本のサラリーマンの泣き笑いなど知らぬげに、ピート・シーガーは、レッドベリーの演奏法をレクチャーするレコードを出していた。

レッドベリーの存在感は、彼が亡くなったあとも、より強く残り続ける。

つまり、人は死んだりなんかしないのだ。

Pete Seeger / 12-String Guitar As Played By Lead Belly

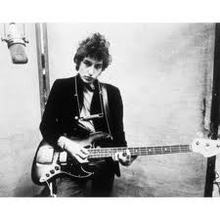

そして、ボブ・ディランの記念すべきファーストアルバム。

ういういしい! ほっぺがぷるんぷるんだ。

また、マルビナ・レイノルズというシンガーも登場する。

年をとってから歌い始めたマルビナおばあちゃん。

その数々のプロテストソングは、のちに日本のフォークシンガーたちによって歌い継がれる。

Malvina Reynolds / Another Country Heard from

Malvina Reynolds / Ear to the Ground

■1963年 / 昭和38年

公民権運動は、1950年代のモンゴメリー・バス・ボイコット事件やリトルロック高校事件などを経て、ますます大きなうねりをもって社会に波しぶき轟かせてた。

当時のアメリカでは、すでに奴隷制度なんか終わっているのに、有色人種は<法的に>差別されていた。

リンカーン大統領の「奴隷解放宣言」から100年経つのに、「ジム・クロウ法」という人種差別の法律があった。映画館、バス、レストラン、トイレ、学校、ホテル、そのほか・・・あらゆる日常生活の中で、街は白人優位であり黒人およびそのほかの有色人種は徹底的に迫害されていた。

日常における差別、見えない足枷。

そして1963年8月28日、ワシントン大行進。

マーティン・ルーサー・キングが「私には夢がある」と言った。

ディランも歌った。同年代のフォークシンガー、ジョーン・バエズも歌った。

突然話は変わるけど、バラク・オバマが大統領になったとき、本人ほかがキング牧師や公民権運動の話を引き合いに出したが、中東への戦争なんかキング牧師もマルコムXも夢見ていなかっただろう。

ワシントン大行進で歌ってるボブ・ディランを、スコセッシのドキュメンタリー映画で観たけど、なんだかまだ居心地が悪そうだった。

やっぱり、<市民運動と芸能活動の両立>は、本物のアーティストであればあるほど、難しいことだろう。

だって、「政治」は「意味」だけど、「芸術」は「意味」じゃないからだ。

ディランのセカンド・アルバム、「フリーホイーリン・ボブ・ディラン」は、プロテストソングとラブソングが同居する。

「風に吹かれて」や「戦争の親玉」といった、様々なシンガーによって歌い継がれてゆく反戦歌に、「くよくよするなよ(Don't Think Twice, It's All Right)」のような歌が折り重なる。

「Don't Think Twice, It's All Right」は、単なる惚れたはれたではなく、去ってゆく恋人の矛盾するようで人間的な心情が紡がれる。後年、友部正人がこの歌を日本語にしてカバーするが、これがとってもいいのだ!

Bob Dylan / The Freewheelin' Bob Dylan

■1964年 / 昭和39年

3枚目のアルバム「時代は変る」は、「神が味方」など、やはりプロテストソングが多い。

ジャケットのディランの顔は、深い。深い表情に時代ってのが映っている。

時代というのは、つまり人それぞれに宿るものであり、また醸し出すものだと思う。

そのそれぞれの時代が共有されたとき、たとえば歌は生まれるだろう。

Bob Dylan / The Times They Are Changin'

そしてボブ・ディランは、もっともっと新しい世界に突入していく。

4枚目の「アナザー・サイド・オブ・ディラン」は、フォークとロックの架け橋のようだ。

少しずつシュールな様相を帯びていく歌詞、刻まれていくリズム。

Bob Dylan / Another Side of Bob Dylan

酔っぱらう。ドラッグ、マリファナ、ふらふら。

ロンドンでは、ローリング・ストーンズやビートルズの面々と出会い、交流を深める。

いったい、ジョン・レノンやキース・リチャーズとどんな会話をしたのか?

いずれにせよ、ディランは、アイドルであるウディ・ガスリーとそのフォークミュージックのほかにも、甘美なものを見つけたのだ。

きっと、もうその時点で、ディランは、ファンが望むようないわゆるフォークシンガーではなくなっていたかもしれない。

ピート・シーガーも、この年に2つのアルバムをリリースしている。

自由に新しい世界へと歩いていくディランとは対照的に、ピートはプロテストフォーク魂ど真ん中だ!

これだから、人間は面白い。

みんな、勝手である。

Pete Seeger / Broadsides-Songs & Ballads

Pete Seeger / Songs of Struggle and Protest, 1930-50

一方で、フォーク・リバイバルという動きも起きいていて、ピート・シーガーら、ウディ・ガスリーの遺伝子を受け継ぐフォークシンガーたちの再評価がされていた。

彼らは、「Woody's Children」と呼ばれた。もちろん、ディランもそのひとりと言っていいはず。

フォーク・リバイバルには、彼らのつくった力強いプロテスト・ソングを、ピーター・ポール&マリーやキングストン・トリオ、ブラザーズ・フォアといった新しいモダン・フォークのグループがカバーし、大ヒットさせたことに大きなきっかけがある。

日本でもそれらはヒットし、マイク眞木は本家と同名のモダン・フォーク・カルテットを結成し、森山良子はジョーン・バエズに憧れギターを弾いていた。

でもアメリカでも日本でも、モダン・フォークとかカレッジ・フォークとかは、やっぱり土臭さというか気骨というかそういうものを薄めて、広く大衆に伝わるようなソフトバージョンなのだ。

そうだ、あの60年安保のとき、父親に連れられてデモを見学していたあの痩せた少年はどうしている?

幼い頃から住処を転々としてきた高田渡は、とりあえず三鷹に落ち着いていた。

しかし、中学生の高田渡ときたら・・・「学生服は軍服の名残りだから、ぼくは着ません」とか、「父が『君が代』は艶歌だと言っていたので、ぼくは歌いません」とか、とにかく、かわいくないやつ!

東京オリンピックを、市川崑と谷川俊太郎がカメラ廻してた。

東海道新幹線が開通し、ひょっこりひょうたん島が波をチャプチャプかきわけて漂流し、ビートルズがやって来た!ヤァ!ヤァ!ヤァ!

そして、トンキン湾事件を経て、ベトナム戦争にアメリカが介入、北爆が始まってしまう。

中学校を卒業した渡は、アカツキ印刷という「赤旗」を刷っていた会社で、文選工として働き出していた。「銀河鉄道の夜」のジョバンニみたいだ。

だが、もちろん、印刷会社でも生意気な正論を堂々と言う渡なのだった・・・。

まだ日本には、骨太フォークの花こそ咲いていないが、どうやら種は地中から確かに芽吹かせていたようだ!

■1965年 / 昭和40年

ボブ・ディランは電気を使った。エレクトリック・バンドを従えて、つくられたアルバムは「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」。

電光ほとばしる、エレクトリック・ディランとなったのだ。

ニューヨークに降り立った怪獣は、その黄金に輝くカラダから5000アンペアの電気を放電。

フォーク・ロックの始まりだ。

Bob Dylan / Bringing It All Back Home

ニューポート・フォーク・フェスティバル。

いつものトーキングブルーズ聴かせてほしかった観客を前に、ボブ・ディランはエレキギターをチュイーンと鳴らした。それは稲妻のようだった。

その稲妻の中で、「マギーズ・ファーム」歌ってた。客の多くがブーイング。

兄弟子ピート・シーガーが叫んだ。

「歌詞が聴き取れない!」

かくして「フォークへの裏切り」などと批判されてしまったディランだが、船は進む。浜には帰らない。

「追憶のハイウェイ61」をリリース。「ライク・ア・ローリング・ストーン」が入ってるアルバムだ。

転がる石のように、転がる石のように、時代は変わってゆく。

振り返っても、ただ風が吹いてるだけ。

人種差別が普通に行われてた時代があった。

フォークとロックが対立してた時代があった。

でも、ディラン自身が言ってる。「時代は変わってゆく」。

Bob Dylan / Highway 61 Revisited

さて、ディランがエレキギター鳴らしたそのとき、日本は?

ガメラとオバQとメリー・ポピンズが小川宏ショーでサウンド・オブ・ミュージック、そんな昭和40年。

加山雄三、荒木一郎、「ヨイトマケの唄」の丸山明宏と、自分で曲をつくって歌うシンガーソングライターがポップスの世界にいた。

でも、まだ何か違う・・・。

もちろん加山雄三も荒木一郎もすごいし、革命的なのだけど、でも・・・何かが・・・。

と思わせておいて、物語は突如、新たな1ページをめくる。

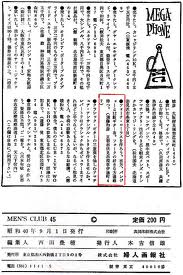

ここに一冊の雑誌がある。

「MEN'S CLUB」1965年9月号(45号)、読者投稿欄<MEGA-PHONE>。

「フォーク・コーラスを作ろう。当方、バンジョーと12弦ギター有。フォークの好きな方連絡待つ。」

その雑誌見て、運命感じた奴が、投稿した奴の家へと、妹の自転車走らせた。

投稿した青年の名は、加藤和彦。

自転車走らせた青年の名は、北山修。

そして、ザ・フォーク・クルセダースが結成するー。

きょうのエンディングテーマは、ボブ・ディランで、「くよくよするなよ」。

"Don't Think Twice, It's All Right.", Bob Dylan.

It ain't no use to sit and wonder why, babe

It don't matter, anyhow

And it ain't no use to sit and wonder why, babe

If you don't know by now

When your rooster crows at the breaks of dawn

Look out your window and I'll be gone

You're the reason I'm traveling on

Don't think twice, it's all right.

It ain't no use in turning on your light, babe

That light I never knowed

And it ain't no use in turning on your light, babe

I'm on the dark side of the road

But I wish there was somethin' you would do or say

To try and make me change my mind and stay

We never did too much talking anyway

So don't think twice, it's all right.

It ain't no use in calling out my name, gal

Like you never done before

It ain't no use in calling out my name, gal

I can't hear you any more

I'm a-thinking and a-wond'rin' walking down the road

I once loved a woman, a child I'm told

I give her my heart but she wanted my soul

Don't think twice, it's all right.

So long honey, babe

Where I'm bound, I can't tell

Goodbye's too good a word, babe

So I'll just say fare thee well

I ain't saying you treated me unkind

You could have done better but I don't mind

You just kinda wasted my precious time

But don't think twice, it's all right.