−東京での最後の朝、皆名残惜しそうにバスの外を眺めています− ・大手町

・東京駅と丸ビル

右手に見えますのは「新丸ビル」、その向かいには「丸ビル」がございます。丸ビルは地上8階、地下1階で、戦前にはわが国最大最高のビルディングでした。地下と1、2階は商店、3階以上は貸事務所で、1日に出入りする人は10万人といわれています。新丸ビルは戦後できたもので、広さは5949平方メートル。丸ビルよりも広く、一時期「東洋一広いビル」といわれたこともありました。[丸ビルは平成9年に解体され、去年9月超高層ビルとなって再オープンした]

このビルが立ち並ぶあたりを「丸ノ内」といいますが、3代将軍徳川家光の頃、江戸城の外郭が完成し、この辺りはそのくるわ(曲輪)の内側だったため、そのように呼ばれるようになったのです。東京駅前には池田輝政や黒田長政の屋敷があったといいますが、明治維新後は陸軍の軍用地となり、明治23年に三菱財閥の岩崎弥之助へと払い下げられました。三菱はここにオフィス街を作り、今日に至っています。

東京駅の先、有楽町にほど近いところに、東京都の政治を司る東京都庁があります。地上8階、地下2階の広大なこの庁舎は、丹下健三氏によって設計されました。ガラスをたくさん使っているので、明るい感じがします。庁舎の前にある銅像は、江戸城を最初に建てた太田道灌の銅像です。[この都庁舎は都庁の新宿移転に伴い解体され、その跡地には「東京国際フォーラム」が建てられた。太田道灌像は、現在東京国際フォーラムの建物内に置かれている]

・皇居

外苑の中に大きな銅像が立っていますが、あちらは楠木正成通称「楠公」の銅像でございます。先日御覧になった靖国神社の大村益次郎、上野公園の西郷隆盛と共に東京の三大銅像といわれております。今から60年ほど前の明治30年に大阪の財閥住友家が四国の別子銅山開業200年を記念して、銅山から採れた銅でこの像を造って献納しました。高村光雲を主任とする4人の手によって合作されたものでございます。この像の姿は、伯耆の国からお帰りになった後醍醐天皇を兵庫でお迎えした時の正成の姿を表しているといわれています。

前方に見えますのは皇居の正門の「二重橋」です。陛下のお出入りや公式参内の際に使われます。もともとは木造で、橋の上に橋を重ねる二重の構造であったことから、「二重橋」と呼ばれていましたが、明治21年にドイツ人の手で鉄の橋にかけ替えられました。橋の上に見える美しい二重の櫓は、西の丸を築いた際に伏見城にあったものを移築したもので、「伏見櫓」とか「月見櫓」と呼ばれています。

皇居外苑のはずれ、霞ヶ関側にある門が「桜田門」です。旧江戸城本丸の「内桜田門」(桔梗門)に対する外門で、「外桜田門」というのが正式な呼び名ですが、一般には「桜田門」で通っております。大小2つの門からできた「枡形門」という構造になっており、建てられたのは寛文3年(1663)のことです。幕末の万延元年(1860)、大老井伊直弼が水戸・薩摩の浪士らに暗殺された「桜田門外の変」は、この近くで起こりました。この門を出ると目の前に警視庁の建物が現れます。警視庁の別名「桜田門」は最寄りにあるこの門の名前から来ているのです。

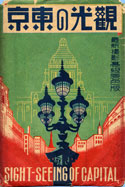

この番組は、昭和30年代から40年代にかけての東京を修学旅行形式で皆さんと振り返る視聴者参加番組です。当時実際に東京見学に行かれた方も多いと思います。その時の旅のしおりや写真、学校で書かされた感想文などがお手元にありましたらご投稿下さい。 2003年1月14日更新 第7回 羽田から芝公園まで 〜城南工業地域と武蔵野台地を訪ねて〜 |