6月5日に梅雨入りしたとたん、東京は途切れなく雨が降り続き、洗濯物を外に干すこともかないません。その前は30℃越えの暑さが続いていたこともあって、心身ともになんとなーく疲れがたまってしまう昨今。

そんな雨降りの7日、根津にあるギャラリー・マルヒさんへ行ってきました。そうです、以前ちらりとお知らせしました、エキスポさんの個展を拝見しに行ったのです。

しっとりと雨に濡れた路面に、「MARUHI」さんの看板が出ていました。

看板の矢印にしたがって、狭い路地に入っていくと、軒先に丸に「ヒ」の看板が‥‥。

建物の懐かしい感じのする佇まいに、ちょっとほっとして。

年代を感じる木造家屋に感激しつつ拝見。窓ガラスに貼られているのは、どれもエキスポさんにあったモノたちです。

モノたちが、現物ではなく写真で展示されている様子に、これらがすでに想い出になってしまっていることを感じ、なんともいえない気持ちになります。

そして、奥には、火事の様子を写した写真と、黒く焦げたモノたちが‥‥。

店内の様子を見ると、いかに火の勢いが強かったのか、思い知らされました。

2月にお店にうかがった時に、「中を見て行く?」とオーナーに声をかけてもらいましたが、見ることができませんでした。でも、こうして写真で見ると、悲しいとか、ショックという気持ちよりは、なんともいえない迫力に、不思議な感覚になったものです。

火事にあわれてから4ヶ月、よくここまで整理し、形にされたと脱帽です。

エキスポさんに集められたモノたちは、今まで数多くのマスコミに取り上げられ、当時を伝える貴重な資料として活躍をしてきました。

帰り間際、オーナーとお話することができました。

「かえるちゃん、俺はコレクションの行く末を心配してきたけど、モノのほうから終わりを選ぶこともあるって、知ったよ」

「モノたちは、オーナーをおしまいの場所に選んだのですね」

「そう思うことにした」

入口には、復活を望むたくさんのメッセージが‥‥。

最後になりましたが、一番上に載せた写真の金属のソファーは、この日求めたモノです。宝石箱なのですが、フタを開けると、鏡を取り付けた部分は熱で溶けて固まっていて、全体もススがつき、焦げくさい臭いも残っています。私はエキスポさんの形見として、つれて帰ろうと思いました。

思えば、エキスポさんとは20年以上のおつきあいで、行くたびに楽しくて、ついつい長居してしまう、居心地のいい空間でした。このソファーのように、ふわふわとした座り心地のいい場所という感じでしょうか。いつでも当たり前のようにあって、ずっと続いていくと思っていた空間‥‥。もっと訪ねておけばよかったと、今さらながら悔やまれます。

オーナー、Aさん、ありがとうございました。

感謝の気持ちをこめて、次の発信を待っています。

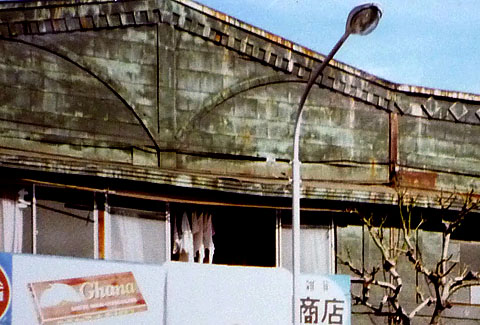

左のブティックホリエという洋品店は嘗てこのようなエンジのトタンで覆われておらず、右のマンションになる前のお菓子屋と棟続きの木造家屋だった。

左のブティックホリエという洋品店は嘗てこのようなエンジのトタンで覆われておらず、右のマンションになる前のお菓子屋と棟続きの木造家屋だった。 その頃の様子が劇中に1カット出てくるのだが、映画が公開された89年の約2年後の91年に訪れたところ、ホリエは既にエンジのトタンに変わっていたが、マンションのあった場所にはお菓子屋が残っていた。

その頃の様子が劇中に1カット出てくるのだが、映画が公開された89年の約2年後の91年に訪れたところ、ホリエは既にエンジのトタンに変わっていたが、マンションのあった場所にはお菓子屋が残っていた。 当ブログでも頻繁に紹介している、躯体は木造家屋という典型的な看板建築

当ブログでも頻繁に紹介している、躯体は木造家屋という典型的な看板建築 3F建てに見えるが恐らく2F建てだったと思うが、この辺も看板建築の特徴がよく現れている。

3F建てに見えるが恐らく2F建てだったと思うが、この辺も看板建築の特徴がよく現れている。 看板部分がモルタルでやたらゴシック調の重厚な雰囲気ながら、4軒入る内の右の1軒部分だけ小豆色とツートンカラーになっているのが面白い。なにか揉め事でもあったのだろうか。

看板部分がモルタルでやたらゴシック調の重厚な雰囲気ながら、4軒入る内の右の1軒部分だけ小豆色とツートンカラーになっているのが面白い。なにか揉め事でもあったのだろうか。 色が薄い側から見るとまた印象が異なってくる。

色が薄い側から見るとまた印象が異なってくる。 やけに奥行きのない建物と思いきや、トタン部分が通りに少し出ているだけで、奥行きはフツーにある住居兼商店建築のようだ。とても味のある食堂で、是非訪問してみたいが、営業しているのだろうか。今度調べてみよう。

やけに奥行きのない建物と思いきや、トタン部分が通りに少し出ているだけで、奥行きはフツーにある住居兼商店建築のようだ。とても味のある食堂で、是非訪問してみたいが、営業しているのだろうか。今度調べてみよう。 商店街共通のデザインか、看板も鶯谷だからかウグイスがあしらわれておりシャレている。

商店街共通のデザインか、看板も鶯谷だからかウグイスがあしらわれておりシャレている。 よく見ると、右側に真新しいレンガ造りの薄い壁のようなものがくっついている。この壁の左、つまり表側が、L字に道路を曲がった先の正面の看板建築部分で、要するに建物の右サイドからみた写真となっている。家のケツと歯科の右わき腹が接近してるわけか。

よく見ると、右側に真新しいレンガ造りの薄い壁のようなものがくっついている。この壁の左、つまり表側が、L字に道路を曲がった先の正面の看板建築部分で、要するに建物の右サイドからみた写真となっている。家のケツと歯科の右わき腹が接近してるわけか。 隣に三角スペースに当てはめたような、複雑な形状の煎餅屋が目につく。

隣に三角スペースに当てはめたような、複雑な形状の煎餅屋が目につく。 左のグレーのモルタルで通り沿いが覆われた部分と煎餅屋はそもそも同じ1軒の家で、入口を2つ設けて別々に機能させていると思いきや、裏に回ってみると、どうも2棟別々のようだ。

左のグレーのモルタルで通り沿いが覆われた部分と煎餅屋はそもそも同じ1軒の家で、入口を2つ設けて別々に機能させていると思いきや、裏に回ってみると、どうも2棟別々のようだ。 左が煎餅屋。木部が経年変化で黒くなってカッコイイが、いかにも取ってつけたようなグレーのトタンをみるに、この駐車場部分にもつながっていた家があったと思われる。

左が煎餅屋。木部が経年変化で黒くなってカッコイイが、いかにも取ってつけたようなグレーのトタンをみるに、この駐車場部分にもつながっていた家があったと思われる。 こちらも今度開いてそうな時間に赴いてみたい。特製カレーが気になりすぎる!

こちらも今度開いてそうな時間に赴いてみたい。特製カレーが気になりすぎる! ということで今回はここまで。本著ではもっと映画に則したことを書いているが、ここでは周囲の建築の紹介に留めた。興味ある方はぜひお手にとって貰いたい。またこの先の路地の物件の未掲載写真も折を見て当ブログにUPしていきたい。

ということで今回はここまで。本著ではもっと映画に則したことを書いているが、ここでは周囲の建築の紹介に留めた。興味ある方はぜひお手にとって貰いたい。またこの先の路地の物件の未掲載写真も折を見て当ブログにUPしていきたい。