|

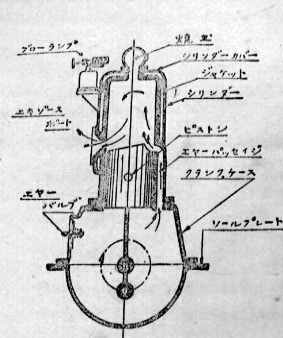

第22回 消えていった焼玉船(ポンポン船) 昭和30年頃、船溜まりに足を運ぶと「ポンポン」と煙を上げる焼玉船が数多く見られた。威勢のいいその音は、港の活気を計るバロメーターとなったが、高度成長期に入ると焼玉船は小型ディーゼル船に取って代わられ、消えていった。今回の昭和のライフでは、そんな焼玉船の歩みを振り返ってみたい。 18世紀後半、イギリスのワットが蒸気機関の改良に成功した。これをきっかけとして、人類は様々な燃料を用いて機械を動かそうと試みた。木炭ガスや天然ガスを使うガス機関、ガソリンを燃料とするガソリン機関、灯油や軽油を燃料とする石油機関、重油を主燃料とするディーゼル機関、ウランを燃料とする原子力機関などが発明されていったが、焼玉機関はそんな試みの途上で生まれた内燃機関である。それは、石油機関とディーゼル機関の中間の特長を持ち、「セミ・ディーゼル機関」とも呼ばれていた。 焼玉機関の最大の特長は、名前にもある「焼玉」を使って燃料(主に重油)を燃焼させるところにある。機関を始動する前にバーナーで焼玉の部分を加熱しておき、燃料が発火する温度まで上げておく必要がある。加熱にかかる時間は10~15分程度。十分に暖まったところで、燃料を焼玉に噴射してシリンダー内で爆発させる。

焼玉機関が画期的だったのは、それまで使い道のなかった重油を内燃機関の燃料として使えるようにしたことだ。石油から精製した灯油、軽油、ガソリンなどは気化器を使って霧状にできるため、シリンダー内に供給して電気点火で着火することができた。しかし、それらを精製した残りでできた重油は、粘性が高く、気化器で気化することは難しかった。そこで、液体のまま焼玉に直接噴射して爆発させる方法が考え出された。重油が安価だったこともあり、焼玉機関はディーゼル機関が普及するまでの間、各方面で使われた。 2.日本への渡来と改良 石炭を燃料とした蒸気機関が社会のあちこちで使われていた明治36年、新潟県で石油の採掘をしていた日本石油(株)が、油井掘削の動力用として米国から「ミーツ式(ミーツ・エンド・ワイズ式)」と呼ばれる焼玉機関を輸入、これを手本にして付属工場(明治43年、(株)新潟鐵工所として分離独立)で生産を開始した。これは一企業の動向であるが、日本で焼玉機関の製作が始まったのは、おそらくこの頃であろう。明治30年代末、石油機関や焼玉機関は精米、製材、ポンプ、各種工場の動力向けとして全国的に急速に需要が高まっていた。新潟鐵工所ではこの波に乗って業容を拡大していく。41年頃からは船舶用の焼玉機関を輸入研究して、中小漁船向けの焼玉機関を日本で初めて手掛けるようになる。焼玉機関を搭載した船、即ち「焼玉船」の誕生である。

3.ディーゼル機関の登場と焼玉船の凋落 焼玉機関が漁船用の機関として一世を風靡していた時代は短かった。大正8年、新潟鐵工所は我が国初の産業用ディーゼル機関として、100馬力の船舶用機関を製造した。翌年この機関を搭載した鰹漁船が就航し、その運転費用が焼玉機関の約70%に過ぎなかったため、当時の漁船界に大きなセンセーションが巻き起った。これ以降、中大型漁船にはディーゼル機関が搭載されていく。

一方、燃費は劣るものの、ディーゼル機関に比べて本体価格が安く、取り扱いが容易だったため、小型漁船ではあい変わらず焼玉機関が使われた。だが、「ディーゼル化」という時代の流れは着実に進んでいた。昭和8年には(株)山岡発動機工作所(後のヤンマー(株))が世界初の小型ディーゼル機関を完成させ、11年になると水産庁が小型漁船をディーゼル化する方針を打ち出した。焼玉機関の命運は風前の灯となったのだ。 戦後になっても物資が不足勝ちだったため、焼玉船が珍重され、表3にあるように海で使われる動力付き漁船に占める焼玉船の割合は24年まで増加した。漁船のディーゼル化が本格的に再開したのは20年代半ばになってからで、その後、ディーゼル船の割合は年々増加していった。東京タワーが完成した昭和33年には焼玉船を追い抜き、大阪万博前年の44年には79.9%に達した。高度成長期、ディーゼル船は大躍進を遂げていった。一方、焼玉船の凋落は激しく、45年には割合が1%を切った。その後も減少は続き、平成12年を最後に焼玉船は姿を消した。

2004年9月16日更新 第21回 夏といえば臨海学校 |